『ミッドサマー』以上に難解——そう言われるのも納得の、アリ・アスター監督最新作。上映時間の長さ以上に、観る側の思考を休ませてくれない作品でした。

事前情報は「アリ・アスター監督作品」という一点のみ。結果的に、その“まっさら”な状態で観られたこと自体が、本作の体験価値を最大化してくれた気がします。

※以下はネタバレを全面的に含みます。

本作を未鑑賞の方はご注意ください。

はじめに|「理解できない」こと自体が正解の映画

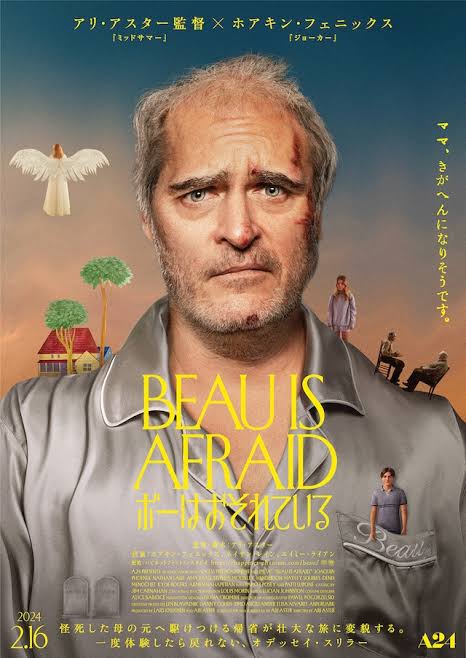

『ボーはおそれている』は、アリ・アスター監督のフィルモグラフィーの中でも、群を抜いて理解を拒む作品です。

ホラー映画としての恐怖、スリラーとしての緊張感、コメディのような誇張表現、神話的・象徴的イメージが混在し、観客は終始「これは何を見せられているのか?」という感覚に晒され続けます。

しかし本作は、

「理解しようとして混乱する体験」そのものを観客に強いる映画

だと考えると、極めて一貫した構造を持っています。

なぜならこの映画は、

重度の不安障害・愛着障害・精神病理を抱えた当事者の主観世界

を、可能な限り忠実に再現しようとした作品だからです。

作品の前提|これは「現実」を描いた映画ではない

まず最初に押さえておきたいのは、

この映画は「現実世界で起きた出来事」を描いていない、という点です。

物語の大部分は、

- 妄想

- 幻覚

- 記憶の歪み

- トラウマによる象徴化

これらが一切区別されないまま提示されます。

観客が混乱するのは当然で、

それこそがボーが日常的に生きている世界なのです。

あらすじ再整理|「帰省」という名の精神的旅路

ボーは、極度に不安が強く、母親の言動に支配されて生きてきた中年男性です。

物語のきっかけは、母からの電話と、その直後に伝えられる「母の死」。

帰省しようとした瞬間から、ボーの世界は完全に崩壊します。

- アパートの外は無法地帯

- 部屋は侵入され放題

- 助けを求めても、誰も助けてくれない

この「帰省できない状態」は、

単なるトラブルではなく、心理的に母から離れられない状態の象徴です。

統合失調症的世界観の再現

本作はしばしば

「ボーは統合失調症なのか?」

と議論されます。

医学的診断として断定することはできませんが、

描写としては以下の特徴が顕著です。

現実検討能力の破綻

- 異常な出来事を異常と判断できない

- 他者の悪意を過剰に確信する

被害妄想

- 常に「自分は責められている」「罰を受ける存在だ」という確信

- 最終盤の“裁判”は、典型的な自己糾弾型妄想

幻覚・幻聴的表現

- 街の異常な暴力性

- 隣人の騒音訴え

- 突然現れる脅威的存在

重要なのは、

映画はそれを「病気だ」と説明しないことです。

説明しないことで、

観客は「わからなさ」をそのまま体験させられます。

愛着障害という視点|すべては母から始まっている

この作品を貫く最大のテーマは、

母子関係の歪みです。

ボーの母は、

- 過干渉

- 支配的

- 罪悪感を植え付ける

- 愛情と罰を混同する

という、不安型+支配型愛着の典型です。

母のメッセージの特徴

- 「あなたのため」と言いながら恐怖を与える

- 息子の自立を裏切りと捉える

- 母の感情=世界の正解

ボーにとって母は、

- 守ってくれる存在

- 罰を与える存在

その両方であり、

安全基地になり得なかった母です。

「出生」がトラウマになるという発想

本作の冒頭が羊水から始まることは、非常に重要です。

通常、羊水は

- 安全

- 保護

- 無条件の安心

を象徴します。

しかしボーにとっては違います。

最初に聞こえるのは、

母のヒステリックな声。

つまりボーは、

- 生まれた瞬間から

- 世界は安全ではなく

- 母は安心できる存在ではない

という刷り込みを受けています。

このため本作では、

- 風呂

- 水

- プール

- 水死体

といった「水」がすべて不安と死の象徴として機能します。

男性性と性トラウマ

屋根裏部屋に封印された巨大な男性器的クリーチャーは、

あまりにも露骨な象徴です。

これは、

- 性的衝動

- 男性性

- 父の不在

- 母に否定された自己

が混ざり合った存在です。

母はボーにとって、

- 女性

- 支配者

- 世界そのもの

であり、

ボーの中の「男性性」は行き場を失っています。

性行為の場面で起きる出来事も、

快楽と死が直結する歪んだ認知を示しています。

医者夫婦パートの再解釈

医者夫婦の家は、一見すると

- 保護

- 治療

- 安全

の象徴に見えます。

しかし実際には、

- 薬物依存

- 自傷

- 境界の崩壊

が蔓延しています。

これは

「治療を装った管理」

「保護を装った隔離」

の象徴と読むことができます。

ボーはどこへ行っても、

- 管理され

- 観察され

- 判断される

主体でいることを許されません。

最終盤の裁判|超自我的世界

ラストの裁判シーンは、

精神分析的に見ると超自我の暴走です。

- 母の声

- 社会の声

- 過去の罪悪感

それらが一体化し、

「お前は生きているだけで罪だ」

と断罪します。

ボーは一度も、

「自分の言葉」で反論できません。

これは、

自己が形成されなかった人間の最終地点です。

なぜこの映画は観ていて「疲れる」のか

それはこの映画が、

- 安心できる視点

- 客観的なカメラ

- 逃げ場

を一切与えないからです。

観客は終始、

ボーの不安の中に閉じ込められる。

これはホラー演出ではなく、

心理状態のシミュレーションです。

総合考察|愛着障害の成れの果てとしてのボー

ボーは「弱い人間」ではありません。

- 助けを求めている

- 正しく生きようとしている

- 誰も傷つけたくない

にもかかわらず、

安心できる他者を一度も得られなかった。

その結果、

- 世界は常に敵

- 自分は常に罪人

- 生きること自体が罰

という認知に囚われています。

『ボーはおそれている』は、

愛着が壊れたまま大人になった人間の、内的地獄を最後まで描き切った映画です。

鑑賞後にすること

- まずは最後まで観切った自分を労わる

- 「理解できなかった自分」を否定しない

- 他者の考察を読んで、世界が少し広がるのを楽しむ

この映画は、

理解するための映画ではありません。

感じ切るための映画です。

そしてその不安と恐怖の正体は、

決して他人事ではないところにあります。

それこそが、

この映画が本当に恐ろしい理由なのだと思います。

コメント