あらすじ

物語は、16歳の女子高生マーゴットが突然姿を消すところから始まります。

家出なのか、事件なのか、それすら分からないまま時間だけが過ぎ、行方不明から37時間が経過します。

娘の無事を信じたい父デビッドは、警察の捜査を待つだけではいられず、マーゴットのノートパソコンにログインします。

そこから、SNS、メール、チャット履歴、クラウド上のデータなど、娘がデジタル上に残してきた「痕跡」を一つずつ辿っていくことになります。

Instagram、Facebook、Twitter、動画投稿サイト、チャットアプリ。

それらを通して見えてくるのは、「明るく活発な娘」という父の認識とは大きく異なる、もう一つのマーゴットの姿でした。

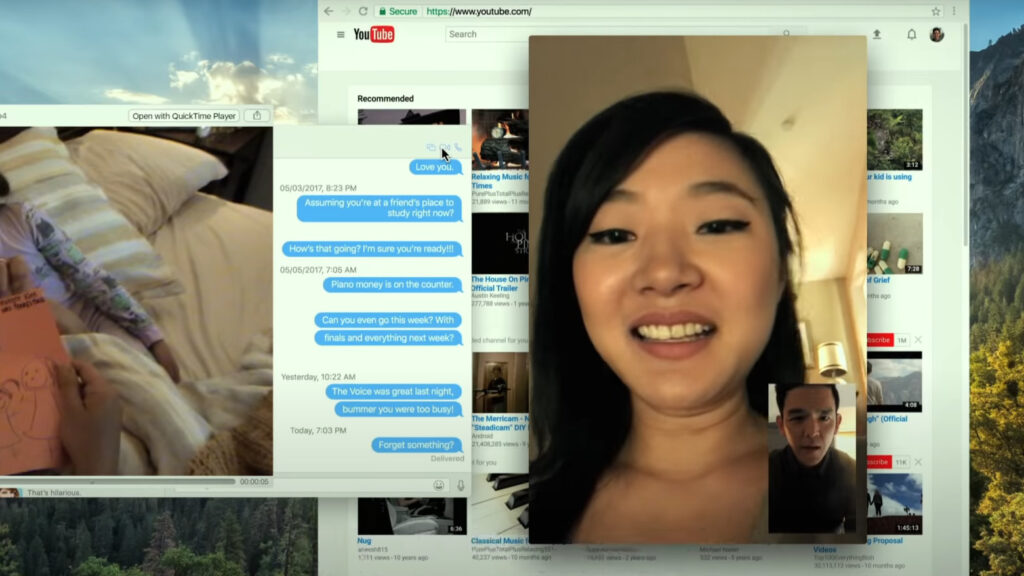

この映画の最大の特徴は、物語のすべてがパソコンやスマートフォンの画面上で展開するという点です。

観客は常に「画面を見る側」として、父デビッドと同じ視点で情報を追い、検索し、推測する立場に置かれます。

つまり本作は、

「事件を追う映画」

であると同時に、

「検索する父」と「検索してしまう観客」の物語でもあります。

スクリーンライフという形式がもたらした没入感

『search』はいわゆる「スクリーンライフ映画」と呼ばれるジャンルに分類されます。

登場人物の顔や行動を直接映すのではなく、PCやスマホ、タブレットの画面を通してのみ物語が進行する形式です。

一見すると制約の多い手法ですが、本作ではそれが逆に強烈な没入感を生んでいます。

理由は明確です。

私たち自身が、日常的に画面越しに人を理解した気になっているからです。

- SNSの投稿

- メッセージのやり取り

- 検索履歴

- 写真フォルダ

- 既読・未読の表示

私たちは普段から、こうした断片的な情報をつなぎ合わせて、

「この人はこういう人だろう」

と他者像を作り上げています。

『search』は、その行為そのものをサスペンスの構造に落とし込んでいます。

観客は、父デビッドと同じように、

「表示された情報だけ」を頼りに、マーゴットを理解しようとしてしまうのです。

無駄なシーンは一切なし、という快感

あなたの感想にもあった通り、本作は本当に無駄がありません。

序盤から違和感が静かに散りばめられ、それらが後半で次々と回収されていきます。

特に秀逸なのは、

「一度、観客を安心させる」構造です。

父は過保護で、メッセージやビデオで娘を常に監視し、管理している。

娘の交友関係を把握し、成績や生活態度にも目を光らせている。

この時点で、観客の多くはこう感じます。

「この父親、ちょっと重いな」

「娘が息苦しさを感じていても不思議じゃない」

しかし、それは完全なミスリードです。

この映画の恐ろしさは、もっと根深いところにあります。

「管理しているのに、何も知らない父」

デビッドは、娘の生活を「把握しているつもり」でいました。

しかし、実際にPCを開いてみると、そこにあるのは自分の知らないマーゴットばかりです。

- 本当の友人関係

- SNS上での孤独

- 表向きの明るさと、裏側の不安定さ

父は、娘を監視していたのではなく、

「安心できる情報だけを見ていた」に過ぎません。

ここが、この映画の重要なテーマの一つです。

人は、見たいものだけを見る。

検索結果も、SNSのタイムラインも、

自分が信じたい像を補強する情報だけを拾ってしまう。

デビッドは、良き父であろうとした。

しかし同時に、

「娘が自分から離れていく可能性」

「自分を必要としていない現実」

から目を背けていたのです。

父の“ネトスト力”と観客の共犯関係

娘のPCにログインするのはもちろん、各SNSやメールを漁るあたり、父のネトスト力には脱帽です。

父は、正義の名のもとに、娘のプライバシーを徹底的に掘り起こします。

そして観客も、それを止めません。

むしろ、「もっと調べろ」「次はどこだ」と画面に釘付けになります。

ここで重要なのは、

父の行動に違和感を覚えつつも、否定しきれないという点です。

なぜなら、

「娘を探すため」

という大義名分があるからです。

しかしこれは、現実のSNS炎上やネット私刑と非常に似た構造をしています。

- 正義感

- 心配

- 善意

それらが揃った瞬間、

人は簡単に他人の領域へ踏み込み、境界線を越えてしまう。

『search』は、父の行動を通して、

「検索することの暴力性」

を静かに突きつけてきます。

刑事という存在が象徴する「正義のゆがみ」

物語の中盤以降、捜査を主導する女性刑事の存在が大きな意味を持ち始めます。

一見すると彼女は、冷静で経験豊富な有能な捜査官です。実際、父デビッドが感情的になりすぎないよう抑制し、事件を客観的に見ようとする姿勢も見せています。

しかし、あなたが書いていたように、

刑事の名前を検索したことで「受刑者の更生に関わっている」という情報が出てきた瞬間、観客の中には小さな違和感が生まれます。

これはとても巧妙な仕掛けです。

「更生支援=良いこと」のはずなのに、

サスペンスという文脈の中では、

「何か隠しているのではないか」

「裏があるのではないか」

という偏見が、無意識に立ち上がってしまう。

ここでもまた、観客は“検索によって判断する側”に置かれます。

しかもその判断は、決して中立ではありません。

身内を庇う心理と、その教育的連鎖

やがて明らかになるのが、刑事が過去に「募金を巡る不正」で息子を庇い、罪を隠していたという事実です。

このエピソードは、一見すると事件の本筋から外れているように見えますが、実は本作のテーマを非常に端的に表しています。

刑事は悪人ではありません。

むしろ、息子を守りたいという気持ちは、極めて人間的で理解しやすいものです。

しかし、問題はその結果です。

息子は、

「一線を超えても、母がどうにかしてくれる」

という学習をしてしまった。

ここで描かれているのは、

愛情が、責任の回避として機能してしまう瞬間です。

刑事は正義を執行する立場にありながら、

自分の家庭では「身内を例外扱いする正義」を選んだ。

この二重構造は、非常に皮肉で、現実的です。

そしてそれは、父デビッドの姿とも重なります。

父と刑事は「同じ側」にいる

一見すると、父デビッドと刑事は対立する立場に見えます。

しかし心理的には、二人は驚くほど似た行動原理を持っています。

- 大切な存在を守りたい

- そのためなら、境界線を越えても仕方がない

- 正義は状況によって変わる

父は娘のためにプライバシーを侵し、

刑事は息子のために罪を隠した。

どちらも「家族」という理由で行われています。

この構造を見せることで、映画は単純な善悪の物語を拒否します。

誰かを責めるのは簡単ですが、

「自分が同じ立場だったら?」

と問われたとき、完全に否定できる人は多くないはずです。

世論とマスコミのリアルな恐怖

物語が進むにつれ、マーゴットの失踪はSNSやニュースで拡散され、

「有名な行方不明事件」へと変質していきます。

偽の友達が現れ、

知ったような顔で語る他人が増え、

やがて「犯人は父親だろ」という空気が形成されていく。

この描写が恐ろしいのは、あまりにも現実に近いからです。

- 情報が足りない段階での断定

- 文脈を無視した切り取り

- 正義感を装った攻撃

死体も出ていない。

決定的な証拠もない。

それでも「物語として分かりやすい犯人像」が求められ、父がその役を押し付けられていく。

ここで描かれているのは、

真実よりも、納得感が優先される社会です。

「違和感」が積み重なっていく設計

死体出てないのに死亡発表してしまったり、違和感を感じるところは多かったです。この違和感こそが、本作の最大の武器です。

普通のサスペンスであれば、

「警察の判断ミス」

「脚本上の都合」

として処理されてしまいそうな部分を、

『search』は意図的に残しています。

なぜなら、この映画のテーマは

人は不完全な情報の中で、どれだけ早く“結論に飛びつくか”

だからです。

警察も、マスコミも、世論も、

「待つ」という選択ができない。

そして観客自身もまた、

「早く答えが知りたい」

「犯人を特定したい」

という衝動から逃れられません。

違和感は、伏線であると同時に、

観客の思考の浅さを映す鏡でもあります。

情報を調べる父が「正しかった理由」

本作が非常に巧妙なのは、

父が“いちいち何でも調べる”ことが、結果的に正解だった点です。

序盤で検索した情報が、

後半で確実に意味を持って返ってくる。

この構成は、観客に強烈な快感を与えます。

「見逃していなかった」

「ちゃんと覚えていてよかった」

という感覚です。

しかし同時に、ここには皮肉も含まれています。

父が正解に辿り着けたのは、

- 執拗に調べたから

- 疑い続けたから

- 他人の領域に踏み込み続けたから

です。

それは、決して健全な行為ではありません。

それでも「成功体験」として描かれてしまう。

このアンビバレンスこそが、『search』を単なる娯楽で終わらせない理由です。

ラストのメッセージが示す「理解された」という感覚

物語の終盤、父デビッドが送る

「ママもそう思ってるはず」

というメッセージ。

この一文は、単なる感情的な締めではありません。

むしろ、この映画全体を貫くテーマを凝縮した、極めて重要な言葉です。

マーゴットは、父に理解されていないと感じていました。

それは、過干渉だったからではなく、

「話しても分かってもらえない」という諦めがあったからです。

父は管理していた。

しかし、理解しようとはしていなかった。

ラストで父ができたのは、

娘の行動を制御することでも、

正解を押し付けることでもなく、

「娘の気持ちを、娘の立場で言語化する」ことでした。

それができたからこそ、

マーゴットは「見つけてもらえた」のではなく、

「分かってもらえた」のです。

タイトル『search』が回収される瞬間

この映画のタイトルは『search』。

単に「検索する」という意味だけではありません。

父が探していたのは、

- 娘の居場所

- 犯人

- 事件の真相

しかし、物語が進むにつれて、

本当に探していたものが別にあったことが分かってきます。

それは、

「娘がどんな人間なのか」

という問いです。

検索履歴、SNS、メッセージ、写真。

それらは答えをくれるようでいて、決して核心は教えてくれません。

最終的に父が辿り着いたのは、

データではなく、

娘の感情を想像する力でした。

ここでタイトルが回収されます。

『search』とは、

「情報を探す物語」ではなく、

「理解しようとする物語」だったのです。

観客もまた「searchしていた」

この作品の巧みさは、

観客自身もまた「searchさせられていた」点にあります。

- 小さな違和感を覚える

- 伏線に気づく

- 情報を繋げて推理する

その快感によって、観客は父と同じ行動原理をなぞります。

しかし、ラストに至って気づかされます。

「自分もまた、表面だけを見て判断していたのではないか」と。

この反転があるからこそ、

『search』は単なる謎解き映画では終わりません。

観終わったあと、

誰かのSNSを見るとき、

ニュースを消費するとき、

少しだけ立ち止まるようになります。

それが、この映画の最も静かな、そして強力な後味です。

なぜこの物語はシリーズ化されたのか

第2弾『Missing』が制作された理由は明確です。

それは、この構造が一度きりでは終われないほど、現代的だからです。

デジタル社会は、

- 監視が進み

- 情報量が増え

- 判断が早まり

人はますます「知った気」になりやすくなっています。

『search』が描いたのは、

テクノロジーの怖さではありません。

テクノロジーを通して人を見る、人間の危うさです。

世代が変われば、

検索手段も、SNSも、距離感も変わる。

だからこそ、この形式はアップデートされ続ける余地があります。

シリーズ化は、成功したからではなく、

問いが終わっていないから生まれたものだと言えます。

良質な伏線とは「感情が変わること」

あなたのタイトル

「良質な伏線のオンパレード」

は、非常に的確です。

ただし本作の伏線は、

「犯人が分かる」ためだけのものではありません。

- 父への印象が変わる

- 刑事への評価が揺らぐ

- 世論への距離感が変わる

- 自分自身の“検索癖”に気づく

こうした感情の変化こそが、最大の伏線回収です。

だから『search』は、

もう一度観たくなります。

二度目に観ると、

違和感の意味が分かり、

人物の行動が別の色を帯び、

ラストの一言がより重く響きます。

この映画が残したもの

『search』は、

「父が娘を探す話」ではありません。

- 理解しているつもりだった関係が崩れる話

- 情報が増えるほど、真実から遠ざかる話

- 正義が、簡単に暴力へ変わる話

そして何より、

“分かった気になる私たち”への問いです。

無駄なシーンは一切なし。

伏線はすべて意味を持ち、

ラストで感情がきれいに反転する。

文句なしに、自信を持っておすすめできる一作です。

コメント